正直、最近の動画生成AIの進化スピードには驚かされっぱなしです。OpenAIのSora 2やGoogleのVeo 3.1が出てきて、「え、これ本当にAIが作ったの?」って二度見するレベルの映像が簡単に作れるようになりました。

ホームページ制作をやっている身としては、この流れを無視するわけにはいきません。というか、うまく使わないと完全に時代に置いていかれる気がしています。今回は、動画生成AIの最新事情と、n8nやOpalみたいなワークフローツールをどう組み合わせていくか、実践的な話をしていきます。

動画生成AIがもたらす制作革命:Sora 2とVeo 3.1

Sora 2、想像以上にヤバい

2025年9月に出たSora 2、これがまた凄いんです。映像と音声が自然に同期するのはもちろん、重力とか衝突とか、物理的な動きがめちゃくちゃリアル。しかも「Cameo機能」で自分の顔を安全に動画に出せるって、一体どんな技術使ってるんだろうって思います。

数行のテキストから10〜15秒の映像が作れるんですが、本当に映画みたいなクオリティ。ただ、著作権まわりは正直まだグレーな部分もあって、OpenAIも権利者管理機能を入れる予定らしいです。このへんは慎重に見ていく必要がありますね。

お試しでプロンプトに下記を入力して猫がダンスする動画を生成してみました。

動画編集のツールやスキルがなくても簡単に動画が作れます。

A cat dancing on two legs to electronic music in a looping environment, exaggerated camera motion, meme-like timing and zoom cuts.

Veo 3.1も負けてない

GoogleのVeo 3.1も相当使えます。8秒から最大60秒の高解像度動画が作れて、しかも複数の画像を「始まり」と「終わり」にして、その間を補完してくれる機能があるんです。これ、実際に使ってみると「おお!」ってなりますよ。

Gemini APIやVertex AIと連携できるから、開発者にとっても扱いやすい。単なる映像制作ツールじゃなくて、Webマーケティングの武器として十分使えるレベルです。

希望した動画を作るのはAIを使っても何度も生成が必要になるかもしれませんが、イメージが思い浮かばない場合でもそれなりの動画ができるのでイメージを作る手助けになりそうですね。

n8nとOpalが支える「自動化されたホームページ制作」

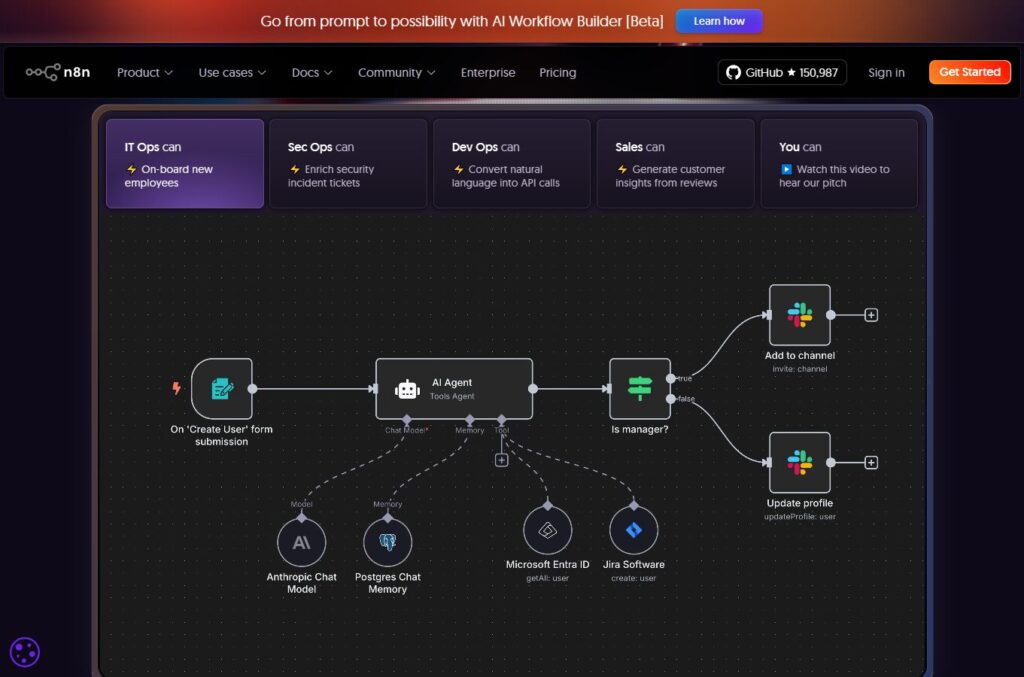

n8nで繰り返し作業の効率が劇的に上がる

n8n、これ使い始めてから制作フローがかなりスムーズになりました。コード書かなくても、Notion、Google Drive、Slackなんかを連携できるんです。 例えば、こんな単純な自動化から始められます:

例えばこんな感じ:

- 新規プロジェクトをNotionに登録したら、自動でGoogle Driveにフォルダを作成

- クライアントから画像がアップロードされたら、自動でSlackに通知

- 制作物が完成したら、承認依頼メールを自動送信

もちろん、将来的にはSora 2やVeo 3.1のAPIと連携させて動画生成を組み込むこともできそうです。

ただ、現時点では動画の内容チェックや方向性の調整は人がやる必要があるので、自動化はあくまで「作業時間を削減する」ためのもの。クリエイティブな部分に時間を使えるようになるのが一番のメリットですね。

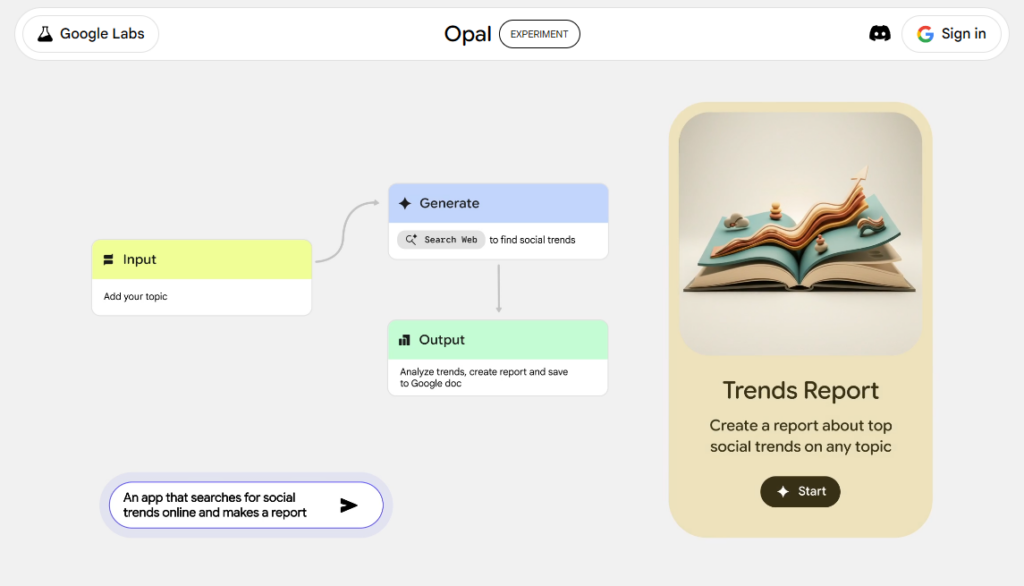

Opalは日本語で話しかけるだけでOK

Googleが作ったOpalっていうツールが2025年10月から日本でも使えるようになったんですけど、これがまた便利で。自然な日本語で「〇〇して」って言うだけで、AIがワークフロー組んでくれます。

「商品画像3枚から15秒の動画作って、Instagram用のキャプション生成して、Slackに通知して」って入力すれば、Veo 3.1とGeminiを勝手に連携させたフローが完成。動画作って、文章作って、投稿までを一気にやってくれるんです。プログラミングスキルゼロでも使えるのが本当にありがたい。

AIによって仕事が無くなるのではと言う心配もありますが、上手に使えば作業の効率化はどんどん進みそうです。

ホームページ制作の新しい形 ― AIで進化する5つの領域

動画制作が誰でもできる時代に

これまで動画って外注すると高かったじゃないですか。それが今や、制作会社やフリーランスでもサクッと作れる。トップページのヒーロー動画、商品紹介、採用ムービー、FAQ解説…全部自社で作れちゃいます。

パーソナライズ動画で離脱率を下げる

訪問者の住んでる場所、年齢、今まで見たページに合わせて、その人専用の動画を表示する。n8nでユーザーデータ拾って、Sora 2で動画生成すれば、コンバージョン率は確実に上がります。

ブログ更新したら勝手に動画ができる

記事を公開したら、ChatGPTで要約作って、Sora 2で動画化して、自動で記事に埋め込み。さらにSNSにも自動投稿。SEOとSNS集客が同時に回るって、こんなに楽でいいのかって思います。

提案書も動画でプレゼン

静的な資料より、動画で提案した方が絶対伝わります。進捗報告も動画にすれば、クライアントの理解度が段違い。オンライン商談の質も上がりますよ。

新しい収益モデルが見えてきた

動画生成SaaSとか、業種別テンプレート販売、AIで自動更新するサブスクサービスなど。制作会社の収益源が一気に広がる予感がしています。

導入のステップ:学習から本格運用まで

最初の1〜2か月は、Sora 2とVeo 3.1の無料枠で遊んでみてください。Opalで簡単なワークフロー作ってみるのもいい。

次の3〜4か月目で、自社サイトや小規模案件に実際に導入して、効果測定。半年後には動画生成を標準サービスにして、パッケージ化やサブスク化を考える。これくらいのペースが現実的かなと思います。

この記事を書いている時点で「Sora2」を使うには「招待コード(invite code)」が必要になります。

SNSなどで招待コードを見つけたらラッキーですね。

見つからない場合は、招待コードが必要なくなる時期を待ちましょう。

リスクと課題への向き合い方

AIの著作権問題は、正直まだ不透明です。生成したものが「誰のもの」なのか、クライアントとしっかり話し合っておく必要があります。

コスト面も油断できません。動画を無制限に生成すると請求がヤバいことになるので、上限設定とキャッシュ戦略は必須。

品質は、やっぱり最後は人間がチェックしないとダメです。AI任せにすると変な動画ができることもあるので、A/Bテストと最終レビューは欠かせません。

新しい技術は覚えるのに時間かかりますけど、社内で勉強会やったり、コミュニティで情報交換すれば、意外と早く身につきます。

まとめ:動画生成AIはWeb制作の新しい「共創パートナー」

AIとワークフローツールの組み合わせは、仕事を奪うものじゃなくて、むしろ創造の幅を広げてくれる味方だと思ってます。2026年には「動画生成AI使えて当たり前」の時代が来るはず。

大事なのは、技術を恐れないこと。まずは小さく試してみる。そしてクライアントにとっての価値を中心に考えて、AIを”使いこなす”姿勢。これが、これからの制作現場で求められる力です。

2026年、動画生成AIを自然に取り入れたホームページが「普通」になる――その準備を、今から始めましょう。

技術はあくまで手段です。AIを駆使して、クライアントが真に求める価値を、より速く、よりクリエイティブな形で実現できる。今後もAIの進化が楽しみです。

弊社にまずご相談をしたい場合は、弊社のお問い合わせページからご連絡下さい。